レビュー&感想

永遠に夢の中で読んでいたいと思う時に読みたい

この小説は、何かが起こるわけじゃない。

だけど、良さがある。

昔の記憶、あたりまえにあった家族との時間が、愛くるしく描かれてる。

解説で町田康が永遠に夢の中で読んでいたい、といったのもなんとなくわかる気がした。

和雄と貴子、そして永遠子の3人の会話はどこか温かい温度を感じる。懐かしい時間に呼び戻されたような安心感を感じる。

そう思うのは、貴子の視点、永遠子の視点と別の視点から過去が思い返されるからだと思う。

子供の頃、仲が良かった親戚や家族に、何年も会わなくなると、会う機会というのは、なにかこういう家を手放すとか法事とかがないとないように思う。

会いたくて会うという熱量では、会わないけど、気心が知れてる。気を使わない子供の頃の自分を知っているひと。

そんなことを考えていたら、まだ観たことない伊丹十三の『お葬式』を観たくなった。私の好きな笠智衆が出てるんだよね。

夢と現実のあいだに境のない場面が何度も出てきて、こういう時間がよくあったことを懐かしく思う。

意識が混濁している時間がうまく描かれていた。

なんとなく吉本ばななの『白河夜船』を思い出していた。

全然違うはなしだけれど、夢の中を歩く、という点では似ている。

亡くなったひとを記憶に縛り付けているのは、生きている私たちなんだと永遠子が考えていて、最近亡くなった祖父を思い出していた。

納屋の軒下で、祖父と妹と雨が止むのをじっと待っていた思い出。祖父の背中は大きくて、妹は少しそわそわと楽しげに雨を見ていた。夕暮れの光が私たちを包んでいて、私はすごくその時間が好きだった。

夏は毎日のように夕立が来て、そういう雨の止み待ちの時間がよくあった。

妹にその話をしたけど、覚えてはいなかった。

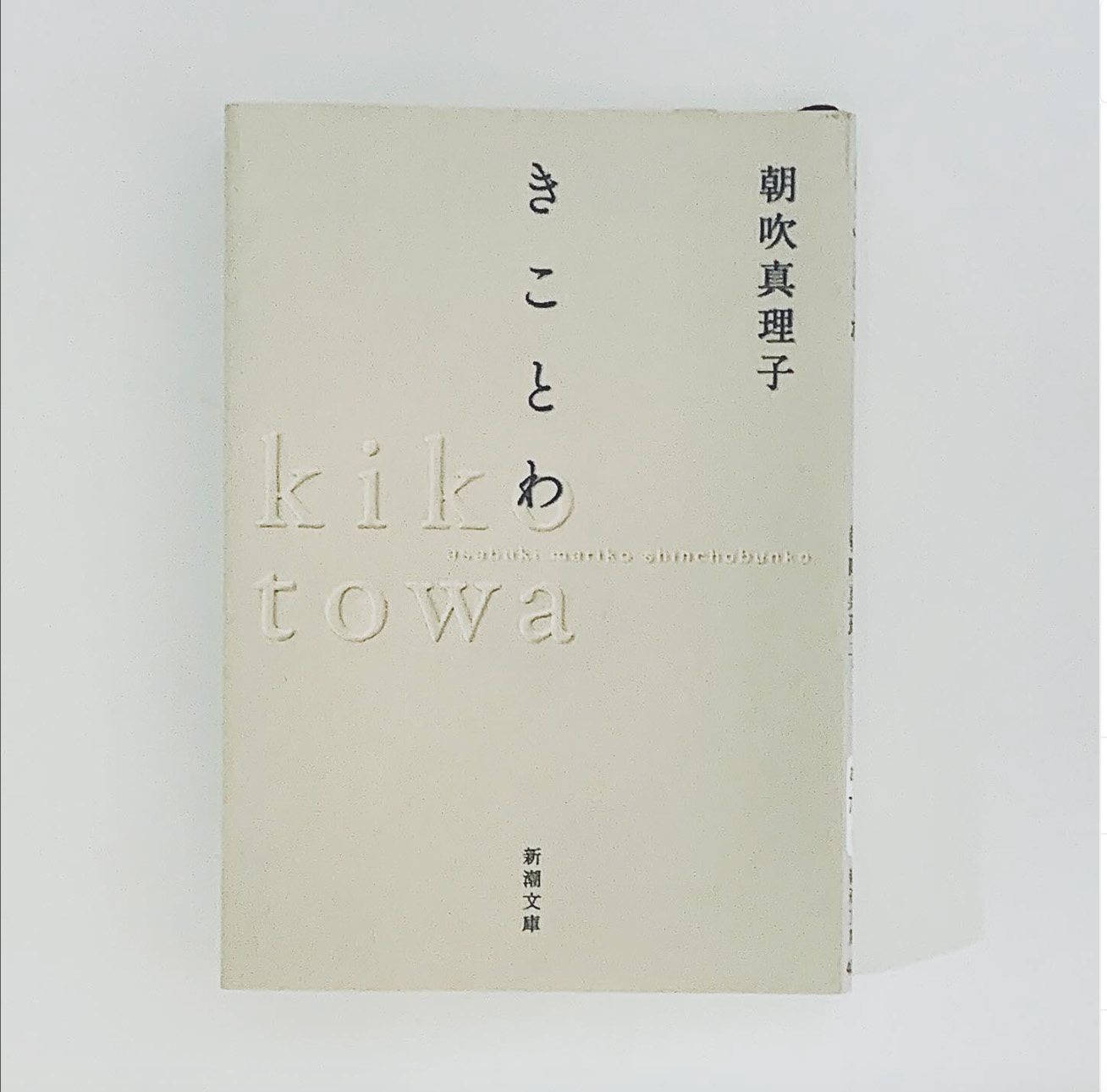

あらすじ

永遠子は夢をみる。貴子は夢をみない。葉山の高台にある別荘で、幼い日をともに過ごした貴子と永遠子。ある夏、突然断ち切られたふたりの親密な時間が、25年後、別荘の解体を前にして、ふたたび流れはじめる―。第144回芥川賞受賞。

(「BOOK」データベースより)

コメント